艺术需要思想,读书可以贴近他的灵魂

发布时间:2020/05/21 10:28:47 阅读:2898 招生电话:132-6839-8199

例如读一本好书,与一个好朋友进行随意的交谈,自由而随意,有时是有趣的,彼此互动的话语,就好像它们来自阅读过的文章里的佳句一样。在世界读书日,艺术不缺席,并且它的出场还挺别致:参观贾科梅蒂的画室,看看维米尔的帽子。

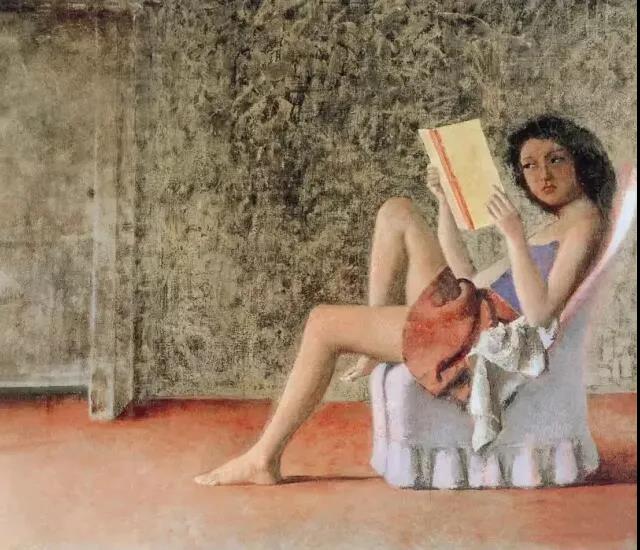

《阅读的卡嘉》,1974,巴尔蒂斯

先看看这件作品:

《行走的男人I》,贾科梅蒂,青铜雕塑,高180cm,1960

艺术家贾科梅蒂的雕塑,属于一眼就能认出的作品。他们若有所思、踽踽独行。《行走的男人》系列代表了贾科梅蒂对以人为创作对象的艺术实验的巅峰,当然,也包括它的昂贵——10年以前它的拍卖价格已达1亿美元。类似这样的人形雕塑填满了贾科梅蒂的工作室,几乎每个现代人仿佛都能看见茫茫世界中自己灵魂的某一面,比如十分欣赏贾科梅蒂的法国传奇作家,同时也是他的挚友——让·热内。

阿尔伯托·贾科梅蒂 (Alberto Giacometti)

《广场》,贾科梅蒂,铜,宽:62.5cm,1947

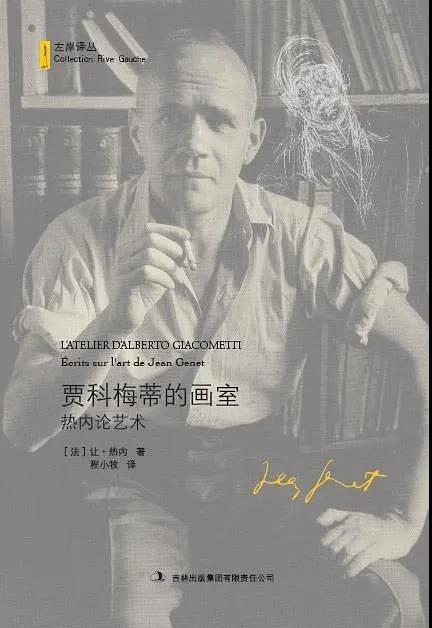

毕加索对此书作评价:我所读过的最好的艺术评论。先不论毕加索这句话含有多大的人情面子成分,从一个作家来说,热内的经历也让人十分好奇:早年流浪,监狱生活,戏剧导演身兼多职。萨特说:热内向我们证明,天才并非某种天赋,而是人在绝境中开辟的出路。善只是幻觉,而恶是虚无,它在善的废墟上造出自己。

热内被外界形容为“孤独的殉道者”,在这本体感轻盈的书里,他就像是这个世界上最了解贾科梅蒂的人,他们随意交谈,热内的文字充满热情,比喻精准,透过他的凝视,他看似粗糙直接的体会,连艺术家本人也震惊其视角的异于常人。

“一个职员,一群职员,一个满是弯腰驼背的职员的城市”,一幅展示普遍性蕴藏着深刻的不可交流性的绝妙场景。贾科梅蒂剥除日常性,尽量光裸地展示每个人、物体身上无法回避的孤独感。“

如果你也对贾科梅蒂创作的那些看似距离很近,其实很远的雕塑有这样的感受,那么你极有可能同意热内的看法:

“贾科梅蒂创造的人是一种强烈的、隔绝又突出的形象,象磁极一样聚拢了这种普遍的孤独,它是综合。太多生命挤压其上。不管是谁,假如他从未惊叹于这种孤独,就不懂得绘画之美。” ——《贾科梅蒂的画室》

《贾科梅蒂的画室:热内论艺术》让·热内(法)

如果说《贾科梅蒂的画室》是从作家之眼看世界,展示了生命面前人人平等的孤独与隔绝,这本《维米尔的帽子》则透过历史学家的眼看世界,描摹了人类之间千丝万缕的来往联系。

约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)

维米尔的画展现了他一生从未离开的小城代尔夫特,以及在那里的生活写照。其画作里的舒适宁静在历史学家卜正民的视角下,则是一幅涌动着人类命运流变的历史图卷。

《代尔夫特的风景》,1660-1661,油画,维米尔

“在东西方,17世纪最狂热的追求,是横渡“东西海洋间未知的水道”;是通过旅行、接触、接受新知识,缩减原本无可弥合的距离;是以自己的故乡为抵押,换取一个自己向往的世界。那是17世纪人心中的火焰。由伟大而奋进之人的激情制造出的失序、混乱,并非叫每个人都兴奋莫名。1609年一名中国官员抱怨,这场旋风般的巨变,其最终的结果,就只是“富者愈富,穷者俞穷”。就连斯考滕躺在吊床上,慢慢咽下最后一口气时,都可能怀疑辛苦这一生是否值得。但有相当多的人被拉进这变动的漩涡中,进而相信自己的脚步也可以比太阳还快。他们的世界——正快速变成我们的世界——将永远改观。因而,像维米尔这种一辈子守在故乡的艺术家,却能够瞥见这改变的身影,也就不足为奇了。” ——《维米尔的帽子》

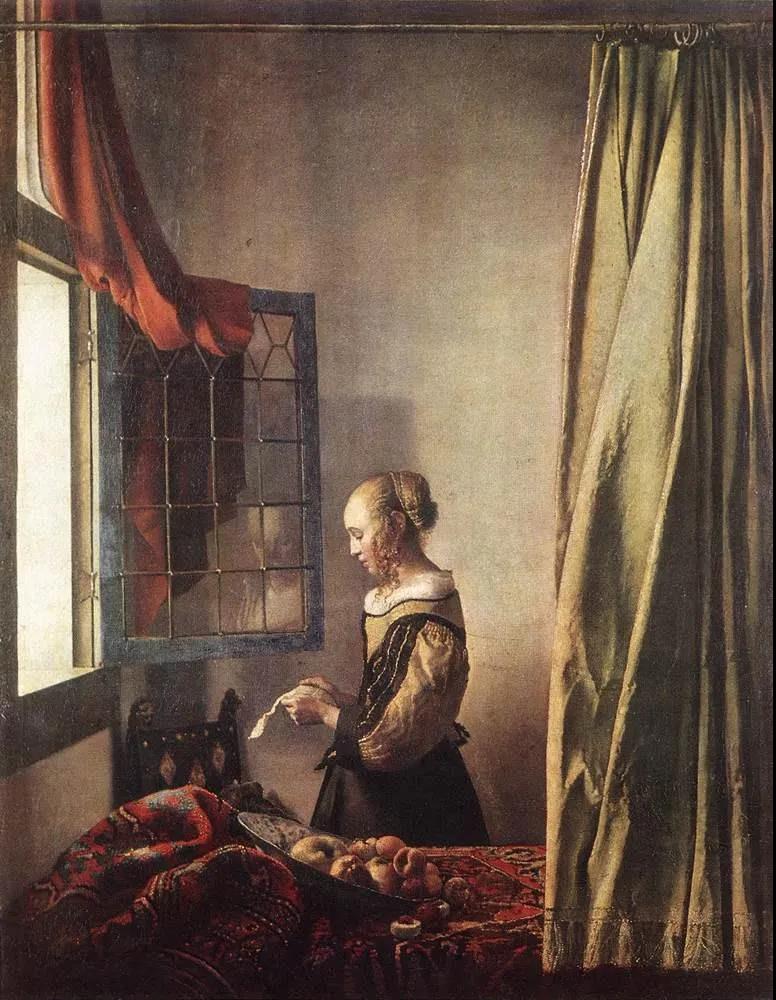

《窗前读信的少女》,1657,油画,维米尔

书里以维米尔画作展开的类似故事还有:军官的海狸皮帽子、列文虎克手旁的世界地图、烟斗、银币、小黑奴和“东方三博士”。作者擅长把握细节,以渊博的知识,为读者推开一扇独特的窗,展示导游地图一样的精彩神游。这种勾连东西方文化的想象与努力,在今天依然宝贵。

《军官与面带微小的女孩》,1657,油画,维米尔

《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》卜正明(加)